渡月橋をやさしく吹き抜ける盆の涼風は、桂川の流れと共に、灯火にゆらめく灯篭をゆっくりと流してゆく…

夜が空を覆うごとに灯篭は幻想的に浮かび上がり、遠くに燃え盛る送り火と相まって幽玄の世界に包まれ、死者を偲ぶ想いと夏が終わりに向かう寂寥を感じた。

そんな訳で京の夏の盆の風情を感じるために8月16日に京都嵐山へ行ってきました♪

一番の目的は『葵祭』、『祇園祭』、『時代祭』と共に『京都四大行事』のひとつで毎年8月16日に行われる『五山送り火』と『嵐山灯篭流し』を見ること(^▽^)

『五山送り火』はその名のとおり五つの山で炎が上がり、一番初めに「大文字」が20時ちょうどに点火するのをはじめ、「松ヶ崎妙法」が続いて20時5分に点火、「舟形万灯籠」が20時10分に点火、「左大文字」が20時15分に点火、最後に「鳥居形松明」が20時20分に点火され、京都の至るところでこのお送り火を見ることができるのですが、

嵐山では『嵐山灯篭流し』と共に「鳥居形松明」と「大文字」を望むことができ、幽玄の趣を感じられます(*´ω`*)

まずは嵐山の代表的なスポット『竹林の小径』を通りその中にある縁結びと学問のパワースポットとしても知られ『源氏物語』にも登場した格式のある『野宮神社』を参拝(^-^)

天皇の代理で皇女、女王の中から選ばれた『斎王(さいおう)』が『伊勢神宮』にお仕えするため、伊勢へ行く前に身を清められた場所でもあり、

『源氏物語』第十帖「賢木(さかき)の巻」では『六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)』が嫉妬のあまり生霊となって、『光源氏(ひかるげんじ)』の正妻や恋人を憑り殺してしまい、そのことに耐えかねた『六条御息所』は『光源氏』ときっぱり別れ、『斎王』となる娘と共に、伊勢へ向かったという話から悪縁を断つ「縁切り」としてもご利益があるのだそう(・∀・)

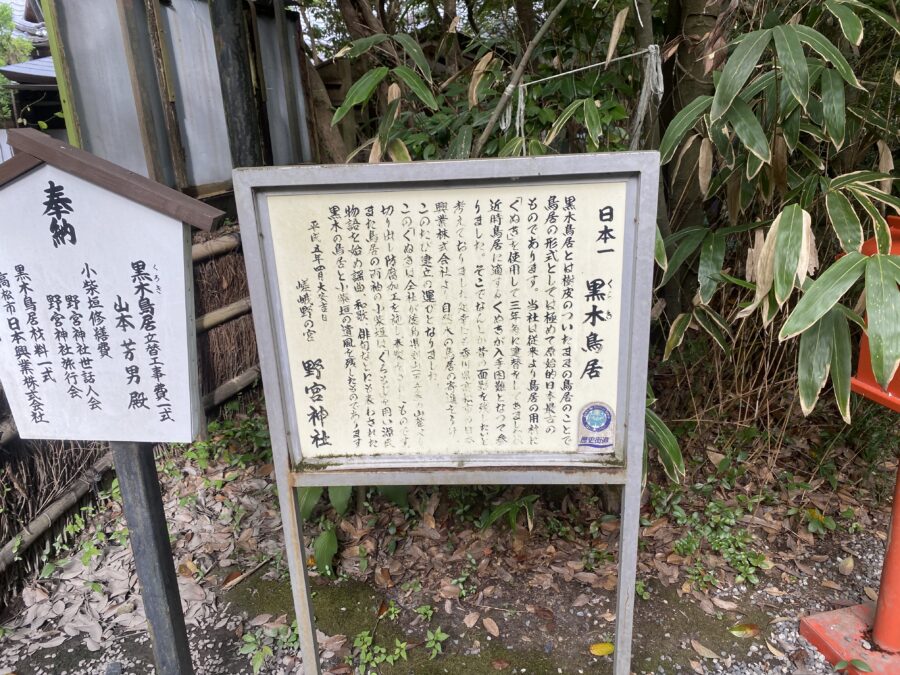

そんな様々な逸話を持った格式のある神社で、木の皮を剥がさずに樹皮が付いたままのクヌギの木で組み立てられ古代の原始的な造りの鳥居の形を今に残している『黒木鳥居(くろきのとりい)』をくぐり、素敵な女性と巡り合えるように”本殿”を参拝し(笑)、竹林と苔の美しい緑にあふれたお庭を眺めたりと落ち着いた風情を楽しみました(*´▽`*)

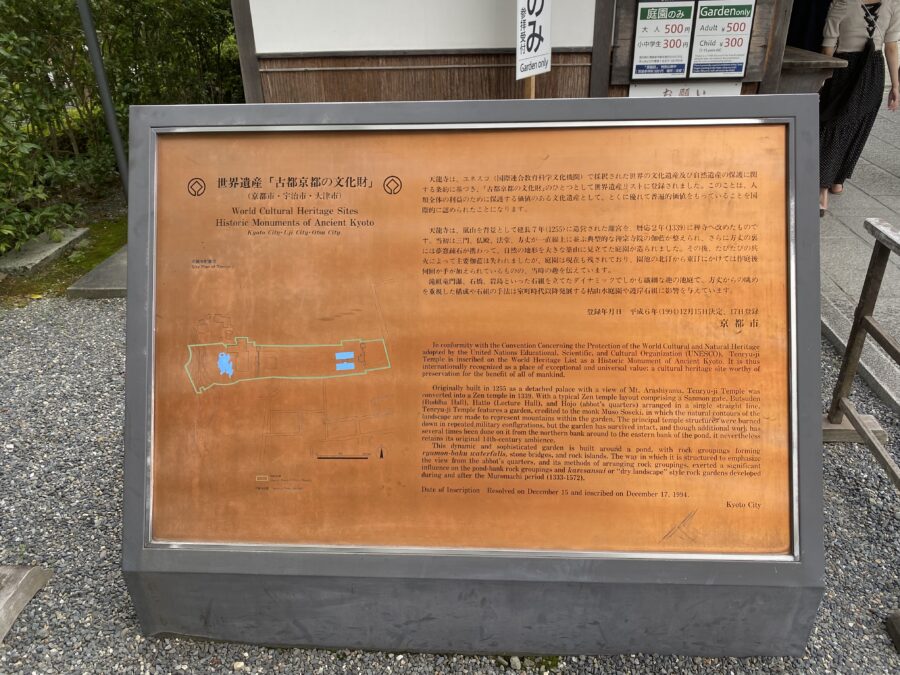

続いて世界遺産にして室町時代に『足利義満』が制定した『京都五山』の第一位『臨済宗大本山・天龍寺』へ(・∀・)ノ

広大な敷地と長い参道には多くの山内寺院である『塔頭(たっちゅう)』が並び、いずれも素晴らしい趣で、ゆっくりとそれらを眺めながら”方丈”と日本で最初に『史跡・特別名勝』に指定された『曹源池庭園(そうげんちていえん)』を目指し、その見事なお庭をゆっくりと眺めてここでも落ち着いた風情を楽しみました(*^-^*)

嵐山散策ではこの日もめっちゃ暑かったので『茶房・りらっくま』で可愛らしい『リラックマ』のかき氷を食べて涼んだりと大満喫(*´∀`)♪

そして7月23日から10月17日まで、『東映太秦映画村』×嵐電×アニメ『鬼滅の刃』とのコラボイベント『鬼滅の刃・京ノ御仕事・参』が開催中で、『嵐電』の嵐山駅が『鬼滅の刃』仕様になっていたり、

600本もの『京友禅』の生地をアクリルで包み、高さ約2mのポールにしたものを駅構内や線路脇のいたる所に約600本も設置し、『京友禅』の林に見立てた幻想的な『キモノ・フォレスト』やその中を走る嵐電を見て楽しんだり、

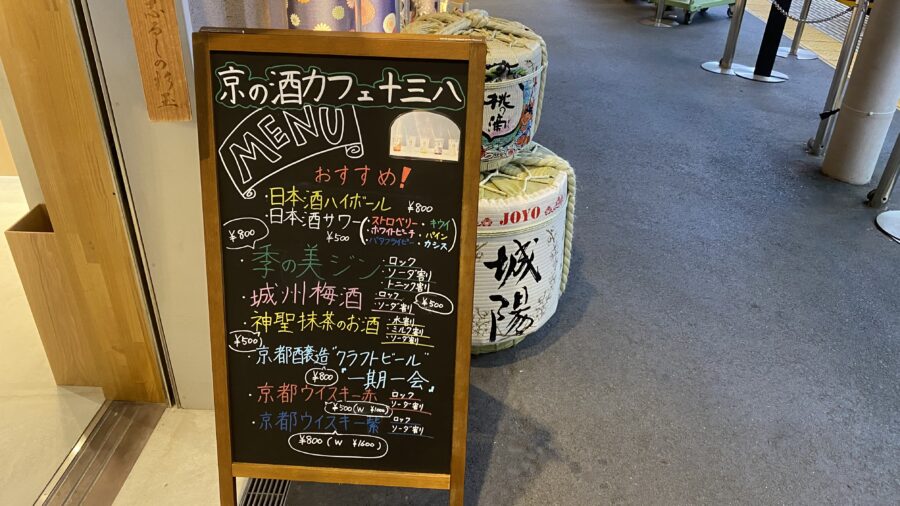

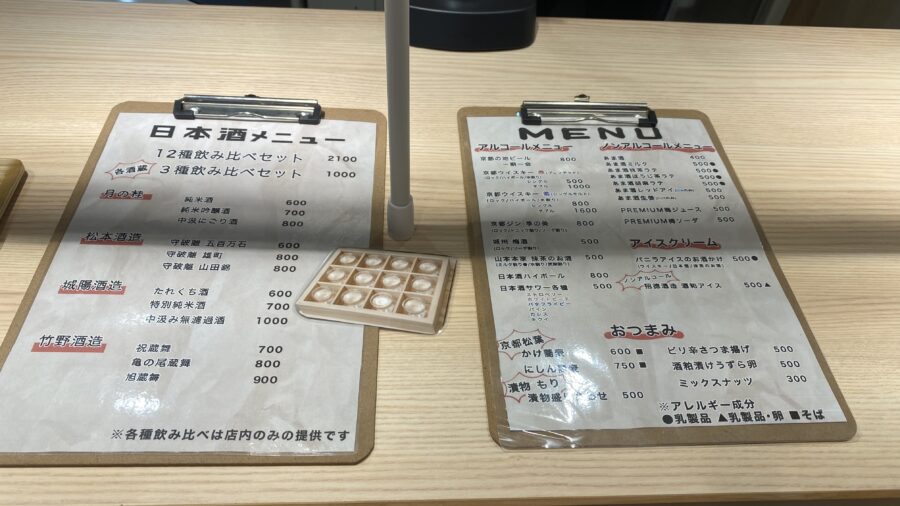

駅構内にある京都の日本酒はじめ、地ビール、ウイスキー、酒粕アイスなどが楽しめる『京の酒カフェ・十三八(とみや)』へ立ち寄り、京都伏見『松本酒造』の『守破離』を飲み比べて『嵐山灯篭流し』までの時間を楽しみました(*‘∀‘)

日も暮れてきた頃に『渡月橋』を渡り、『嵐山中之島公園』で行われるこの日のメインのひとつ『嵐山灯篭流し』へ(・∀・)ノ

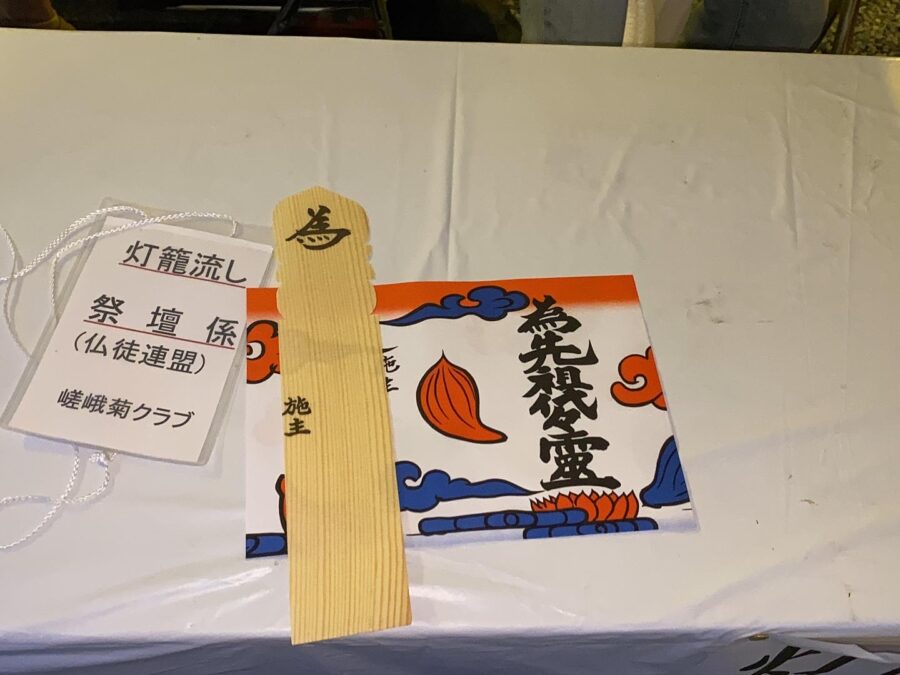

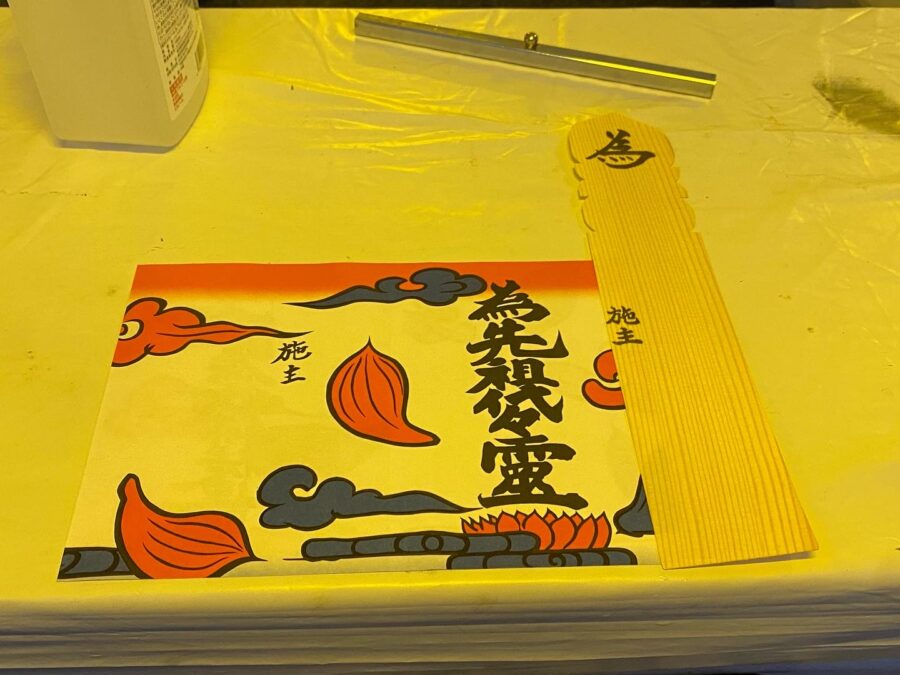

灯篭と水塔婆(みずとうば)を購入し、先祖や身近で亡くなられた方のことを偲びつつ水塔婆に筆を入れ、祭壇にてお参りをした後で水塔婆と灯篭をお供えし、灯篭が流されるのを待ちました(^-^)

宵の口十九時を回ると灯篭流しが始まり、二十時になるとこの日のもうひとつのメインで、順次それぞれの山に聖霊を送る『五山送り火』が焚かれて古都の夜空を焦がし、『嵐山灯篭流し』の灯りと相まって、その風景は幽玄の世界と京都ならではの風流を醸し出し、

先祖や亡くなった方への想いを馳せながら眺めて今日の夏の盆の締めくくりをしみじみ感じました(*´ω`*)

その後は京都でお世話になっている方と宮川町で合流し、居酒屋『まもりや』で大いに盛り上がって美味しい料理とお酒を楽しみ、

それから久しぶりにひとりでお茶屋『駒屋』がやっているバー『花れ家』へ行って素敵な雰囲気の中、ソムリエもいらしたのでワインと最後に『ギムレット』を飲みながらスタッフの方たちとも色々な話で盛り上がって、

ワインバー『宮川町・近江栄』へハシゴし、元お茶屋だったザ・京都といった趣の中で、山梨県『ドメーヌ・ミエ・イケノ』の『ピノ・ノワール 2014年』を飲みながら楽しく談笑して素敵な京都の1日の締めくくりになりました(*^▽^*)

嵐山で『渡月橋』と並ぶ代表スポット『竹林の小径』(^O^)

人力車が絵になります(*^-^*)

嵐山散策は縁結びと学問のパワースポットとしても知られ『源氏物語』にも登場した格式のある『野宮神社』から(^-^)

『黒木鳥居(くろきのとりい)』は、木の皮を剥がさずに樹皮が付いたままのクヌギの木で組み立てられた古代の原始的な造りの鳥居(・∀・)

境内の様子(^-^)

本殿(・∀・)

摂末社(^-^)

苔生したお庭も風情があります(*^-^*)

縁結びに関するものが沢山あります(*´ω`*)

続いては世界遺産にして室町時代に『足利義満』が制定した『京都五山』の第一位『臨済宗大本山・天龍寺』へ(・∀・)ノ

『放生池(ほうじょうち)』では例年6月初頭に蓮の花が咲き始め、7月下旬頃から最盛期を迎えます(*´▽`*)

天龍寺七福神めぐりの一つで第1番、『東向大黒天』を祀る塔頭『三秀院(さんしゅういん)』(・∀・)

天龍寺七福神めぐりの第2番、『毘沙門天』を祀る『弘源寺(こうげんじ)』(・∀・)

『弁財天』を祀る第3番、『慈済院(じさいいん)』(・∀・)

新緑の紅葉が美しいです(*´ω`*)

『福禄寿』を祀る第4番、『松巌寺(しょうげんじ)』(・∀・)

明治32年(1899年)の建立の『庫裏(くり)』(^-^)

七堂伽藍の一つで台所兼寺務所の機能を持ち、『方丈』や『客殿』と棟続きで、『天龍寺』の景観の象徴にもなっています(*^-^*)

庭園の入り口(^O^)

枯山水の『方丈庭園』が見事です(*´ω`*)

立派な『方丈』(*’▽’)

日本で最初に『史跡・特別名勝』に指定された『曹源池庭園(そうげんちていえん)』(*^▽^*)

落ち着いて腰を据えて眺めて心を落ち着かせました(*´ω`*)

明治41(1908)年に京都でも最も歴史の古い花街である『上七軒』で創業した京都を代表する和菓子屋『老松』の嵐山店(・∀・)

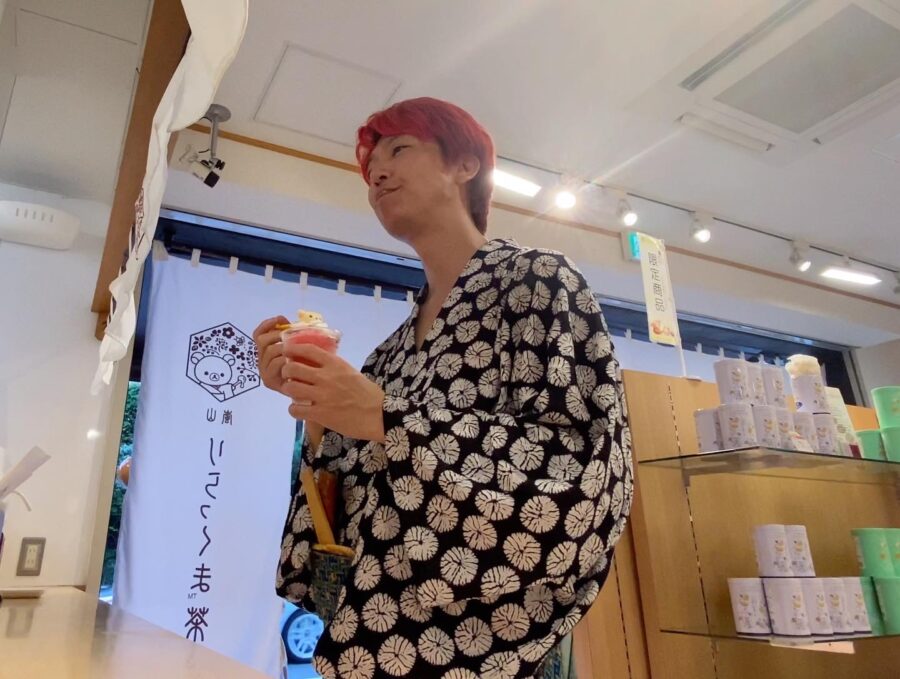

京の夏は非常に暑く、この日も例外ではなかったので涼をとるために『茶房・りらっくま』へ(・∀・)

かわいい『リラックマ』がお出迎え(*´ω`*)

メニューも『リラックマ』満載です(*^-^*)

ストローやスプーンは有料でした(^-^;

そりゃどうせ有料ならあと2円出して『リラックマ』にしますわね( ̄▽ ̄)

ということで『リラックマ』のかき氷をチョイス(*‘∀‘)

可愛すぎて食べるのもったいな~い♡

とか言いつつかっ食らってやりましたわ!( ̄▽ ̄)

おかげでクールダウンできました(*^-^*)

10月17日まで、『東映太秦映画村』×嵐電×アニメ『鬼滅の刃』とのコラボイベント『鬼滅の刃・京ノ御仕事・参』が開催中で、『嵐電』の嵐山駅が『鬼滅の刃』仕様になっていて大興奮(*´▽`*)

600本もの『京友禅』の生地をアクリルで包み、高さ約2mのポールにしたものを駅構内や線路脇のいたる所に約600本も設置し、『京友禅』の林に見立てた幻想的な『キモノ・フォレスト』(*’ω’*)

『嵐電』と『キモノフォレスト』のコラボ(*’▽’)

駅構内にある『京の酒カフェ・十三八(とみや)』へ立ち寄り(・∀・)ノ

京都の日本酒はじめ、地ビール、ウイスキー、酒粕アイスなどが楽しめます(^O^)

お土産で購入も可能です(^-^)

色々あって悩みましたが、京都伏見『松本酒造』の『守破離』を飲み比べてをオーダー(^O^)

五臓六腑に染みわたる~(*´∀`)♪

日が暮れると構内がより幻想的になります(*^-^*)

『渡月橋』からの桂川の眺め(*‘∀‘)

桂川では『嵐山灯篭流し』の準備がされています(・∀・)

灯篭と水塔婆(みずとうば)を購入し、

先祖や身近で亡くなられた方のことを偲びつつ水塔婆に筆を入れました。

祭壇でお参りをして

水塔婆と灯篭をお供えします(*^-^*)

『五山の送り火』の「大文字」と『嵐山灯篭流し』の幻想的な共演(*^▽^*)

『五山送り火』の近くに見える「鳥居形松明」と『嵐山灯篭流し』の幻想的な共演(*^▽^*)

嵐山の『渡月橋』からは二つの送り火が見えますが、時間がずれているのでゆっくりと見て回ることもできます(*^-^*)

『渡月橋』から眺める「鳥居形松明」(*’▽’)

送り火と灯篭流しを眺めた後は京都でお世話になっている方と宮川町で合流し、居酒屋『まもりや』へ(・∀・)ノ

どの料理も非常に美味しい(*^-^*)

京都の夏と言ったらやはり鱧は欠かせません(*´ω`*)

夜の宮川町は非常に風情があります(*‘∀‘)

続いてお茶屋『駒屋』がやっているバー『花れ家』へ(・∀・)

2階がお茶屋のお座敷になっていて1階は一見さんでも入れるバーになっています(*’ω’*)

ソムリエもいるのでカクテルやウイスキーなどの他にもワインも充実しています(^-^♪

とても素敵な雰囲気(*^-^*)

お茶屋が運営するバーですが、値段はそんなに高くなくて安心して飲めます(*‘ω‘ *)

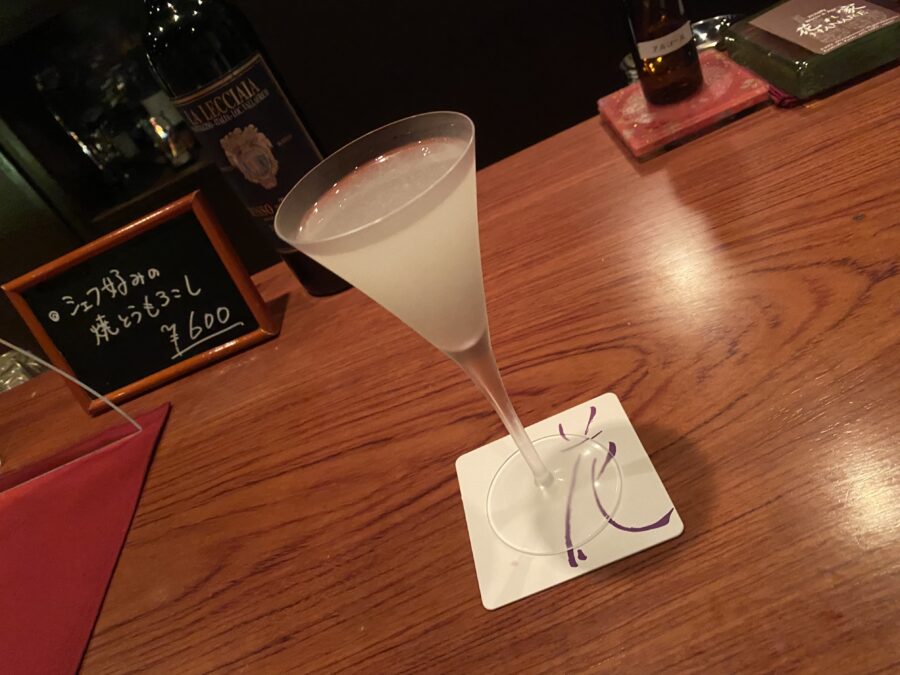

〆には『ギムレット』(*´▽`*)

スタッフの方たちとも色々な話で盛り上がって素敵な時間を過ごせました(*^0^*)

さらにワインバー『宮川町・近江栄』へハシゴ(・∀・)

元お茶屋だったザ・京都といった趣の空間です(*´▽`*)

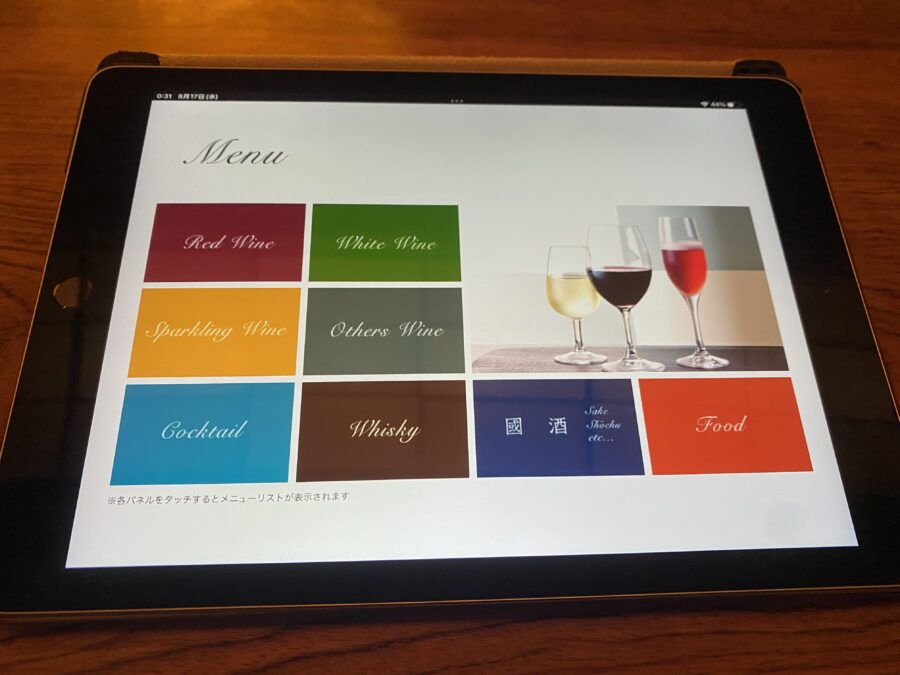

タブレットがメニューになっていて、値段も書いてあってこちらもそんなに高くないので安心して注文できます(*^-^*)

奥のセラーのある空間も素敵(´▽`*)

この日は運よく激レアワインの山梨県『ドメーヌ・ミエ・イケノ』の『ピノ・ノワール 2014年』を飲みながら楽しく談笑して素敵な京都の1日の締めくくりになりました(*^▽^*)

コメント